新聞小組 / 綜合報導

5月13日深夜,台北市立動物園在臉書發布了金剛猩猩「寶寶」在荷蘭離世的消息,台灣媒體也很快做了相關報導,讓寶寶在2018年3月18日被送往荷蘭「Apenheul Primate Park(猴山靈長類公園)」,參與歐洲瀕危物種保育計畫(EAZA Ex-situ Programmes,EEP)的往事,又被大家憶起。事實上,1987年進入台北市立動物園的寶寶,身世帶著傳奇色彩,更促成了台灣保育工作接軌國際的因緣。

從新光集團家族成員吳欣盈和新光吳火獅紀念醫院近日的臉書發文,可以完整了解寶寶傳奇的一生。牠是非法野生動物貿易的受害者,1987年被從非洲喀麥隆運送至台灣,在野生動物保育觀念尚未普及的當年,許多珍稀動物成為台灣富裕人家的寵物,最著名的是紅毛猩猩,而寶寶則因不符合動物園的要求規格,面臨將被遣返非洲的命運。

轉折是因「貴人」的出現,新光集團創辦人吳東進得知寶寶的遭遇後,感到不捨,認為有能力的民間企業應該為社會做點事,也可以提升台灣的國際形象,因此他捐贈了420萬元認養這頭落難的金剛猩猩,並大力奔走下,終於讓當時年僅2歲的寶寶得以留在台灣,免於再次遭受海陸長程運輸之苦及安全風險。

在吳東進的協助下,寶寶進入了臺北市立動物園生活,有保育員照護。但吳欣盈指出,多年來寶寶只是默默生活,卻無人知曉牠的真正身世與潛藏的價值,直到她一次參加國際會議時,才發現每一隻世界動物園暨水族館協會(WAZA)會員機構所照養的金剛猩猩,都有專屬的血統序號與保育紀錄,而來自全野生族群的個體—-寶寶,卻未曾被國際保種團隊注意到。

寶寶的存在,震撼了歐洲動物園暨水族館協會(EAZA)金剛猩猩瀕危物種保育計畫團隊,對於基因庫日漸窄化的歐洲金剛猩猩域外族群而言,寶寶的野生基因無疑帶來一道曙光,因為野生基因的引入,有助於增加圈養族群的基因多樣性,提升族群的健康狀況與繁衍能力。

經過一連串的連繫和努力,由臺北市立動物園前園長金仕謙與曹先紹博士的推動,臺灣加入了 EAZA,並納入歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫(Gorilla EEP),寶寶也被正式列入歐洲金剛猩猩域外族群管理系統,2017年,臺北市立動物園獲得國際認可,正式成為全球重要的金剛猩猩繁殖基地之一。

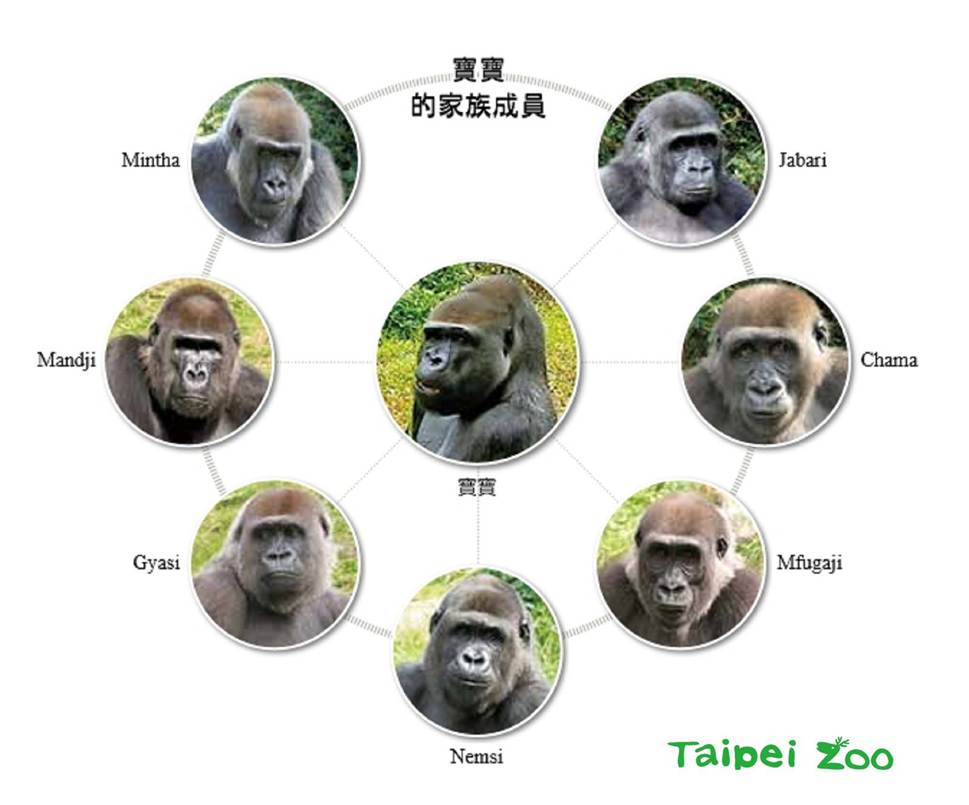

告別生活了30年的台北市立動物園,2018年移居荷蘭的寶寶,在2021年和母猩猩Gyasi成功生育後代,不僅對金剛猩猩域外族群遺傳多樣性提升,具有重大意義,還是Apenheul Primate Park誕生的第50位新生兒,又適逢開園50週年,可謂喜上加喜,好消息令台北市立動物園的工作人員也倍受鼓舞。

不過,寶寶先是在2020年診斷出罹患嚴重的纖維性心肌病(fibrosing cardiomyopathy)和慢性胃炎,當時獸醫推估壽命再約5年。隨後在2022年出現慢性胃炎,近期寶寶感染了嚴重的鼻竇炎,續使用止痛藥4個月,活動力明顯下降,2025年5月13日,寶寶的病情急遽惡化,出現食慾不振、拒絕進食與服藥,並伴隨呼吸困難等症狀,在獸醫與照養團隊的審慎評估下,為了減輕牠的痛苦,決定進行安樂死,讓牠在熟悉的環境中平靜地離開。

吳欣盈的感言,或可為寶寶和台灣的情緣寫下註腳:「你曾是被走私來台的動物,如今卻成為改變世界的力量。謝謝你,寶寶,讓世界看見臺灣的溫柔與堅持」。 而台北市立動物園的聲明:「寶寶的一生凝聚了跨國動物園之間的合作精神,更提醒我們每一個生命都值得被尊重與善待。」則揭示了當今跨國保育工作對維護生物多樣性的重要性,希望寶寶的離世,讓更多人因為牠的故事,願為野生動物、特別是珍稀物種的保育,稍盡心力。