記者 吳昱賢/綜合報導

8月26日至28日,在台北舉行的「2025亞洲動物保護大會(Asia for Animals Conference, AfA)」工作坊中,台南地檢署退休檢察官、現任執業律師的陳誌銘,以「台灣賽鴿的階級故事」為題,向全球的動保倡議者揭露台灣這項隱形產業的殘酷真相。

陳誌銘先是自稱是「動保志工」,茹素多年,也是佛教徒。正因為深信「眾生平等」,他在司法體系內成為少數願意為動物發聲的存在。陳誌銘坦言,自己在地檢署時「應該算是異類」,甚至自嘲沒有朋友,他說:「舉個例子來說,願意配合我辦賽鴿案的警官,等我退休後,才好不容易升了職。」。

陳誌銘先解釋,台灣賽鴿比賽制度以「幼鴿一生一賽」為核心。從孵化一個多月開始,幼鴿就被套上腳環、登記報名並繳交賭金,自此展開短暫而殘酷的一生:

- 嚴苛訓練:四個月內接受高壓飛行訓練,甚至被迫服藥以提升體能。

- 海上比賽:從150公里到320公里的海上放飛,歸返率不足5%,大量賽鴿墜海、迷航。

- 比賽後淘汰:未得獎的鴿子,即使歸返,也常被折翅或棄養。

「這是制度化的虐待,比古羅馬角鬥更殘酷。」陳誌銘直言。

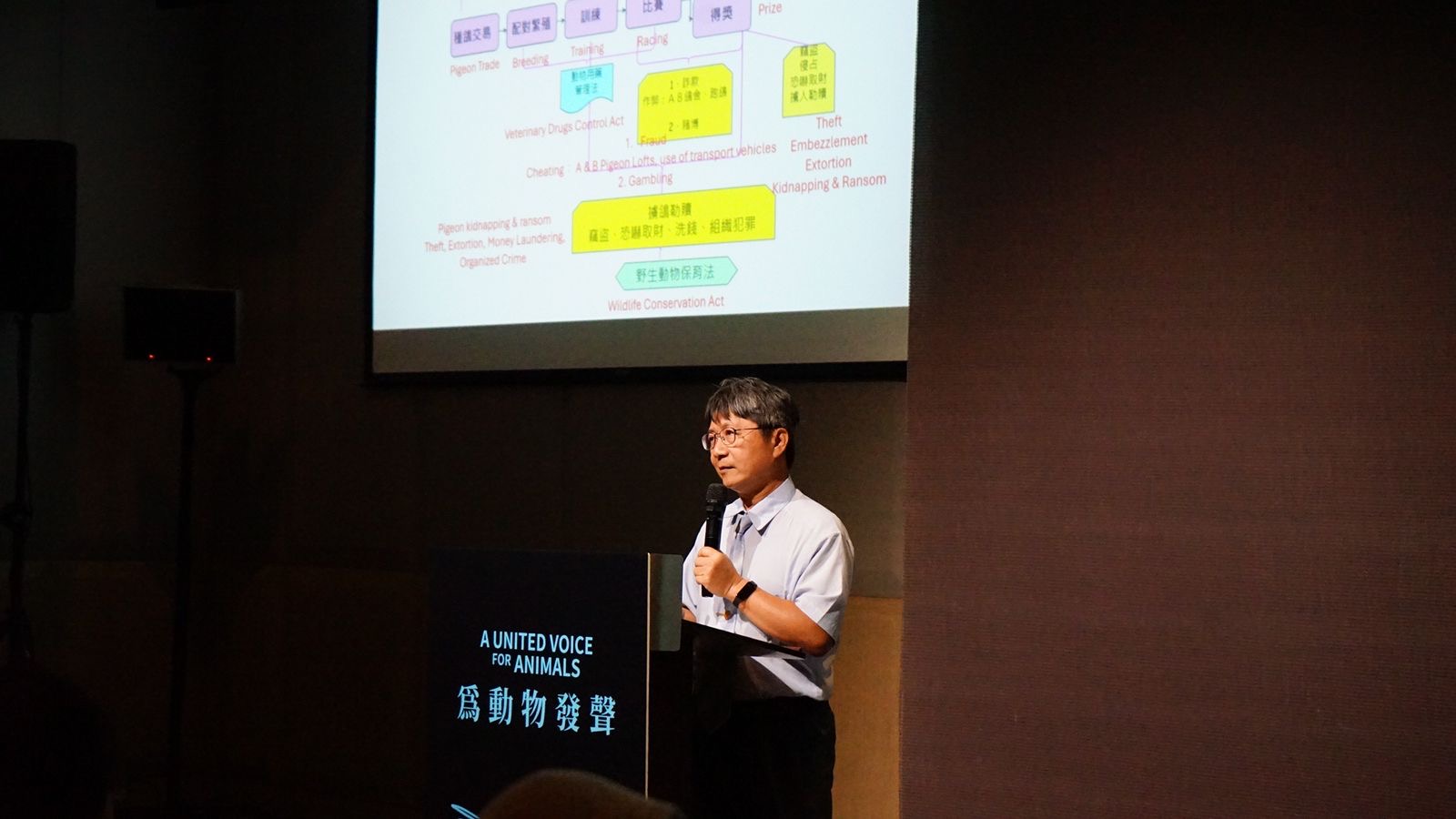

據估計,台灣賽鴿產業規模高達700至900億元,涉及人數數十萬,是台灣規模最大的「隱形運動」。然而,賽鴿背後卻充斥賭博、詐欺、擄鴿勒贖等犯罪。

法律雖然明定不得以賭博為目的進行動物競技,但賽鴿卻常被包裝成「民俗活動」或「勵志故事」。司法偵辦更是困難重重,因為產業背後牽涉地方政商,甚至有退休警官與地方議長擔任鴿會榮譽職務。陳誌銘坦言:「願意跟我查賽鴿案的警察非常少,因為首先要確定他或他的長官沒有涉賭,還需要極大的勇氣。」

雖已退休,陳誌銘並未停下腳步。他轉換身份成為律師,繼續在司法體系內為動物奔走。他的第一起案件便是代理「禁止海上賽鴿公投」團體,對抗中選會駁回提案的決定。

這場公投由台灣鳥類救援協會與台灣動物保護行政監督聯盟共同發起,意在揭露海上賽鴿違反動物福利的本質。發起單位指出,海上賽鴿每年死傷數十萬,甚至有比賽六萬羽僅3羽歸返,殘忍至極,卻因龐大產業利益而長年被政府漠視。

然而,中選會在2024年12月以「不符合規定」為由駁回提案。目前團體已提起行政訴訟,而代理律師正是陳誌銘。

陳誌銘認為,「禁止賽鴿公投」正是改革的契機。他建議政府制定競技動物專法,禁止幼鴿參賽、要求晶片追蹤,並監管鴿會與船隊。他更呼籲賽鴿界自我反省,與賭博脫鉤,轉型為展演或觀光活動,「鬥雞、鬥狗都能走入歷史,海上賽鴿制度也應該被淘汰」。

從檢察官到律師,從法庭到街頭,陳誌銘堅守自己的信念,他雖然笑說自己在檢察署沒有朋友,但他選擇成為動物的朋友。他說:「如果司法都不發聲,賽鴿的聲音就會永遠消失在海上。」這位異類檢察官,仍然在為牠們奔走。