本文轉載自中外對話

南太平洋幽暗的深海中,生活著一種面目乖張、生長遲緩的魚類。 它們中有的從清朝時期、甚至可能是美國獨立之前一直存活至今。

橙鯛(orange roughy)又稱長壽魚; 它的壽命可達250年,生長速度極其緩慢,要到20多歲、甚至30多歲才進入性成熟階段。 此時,它們便會聚集在南太平洋800至1600米深的海山區域進行繁殖。

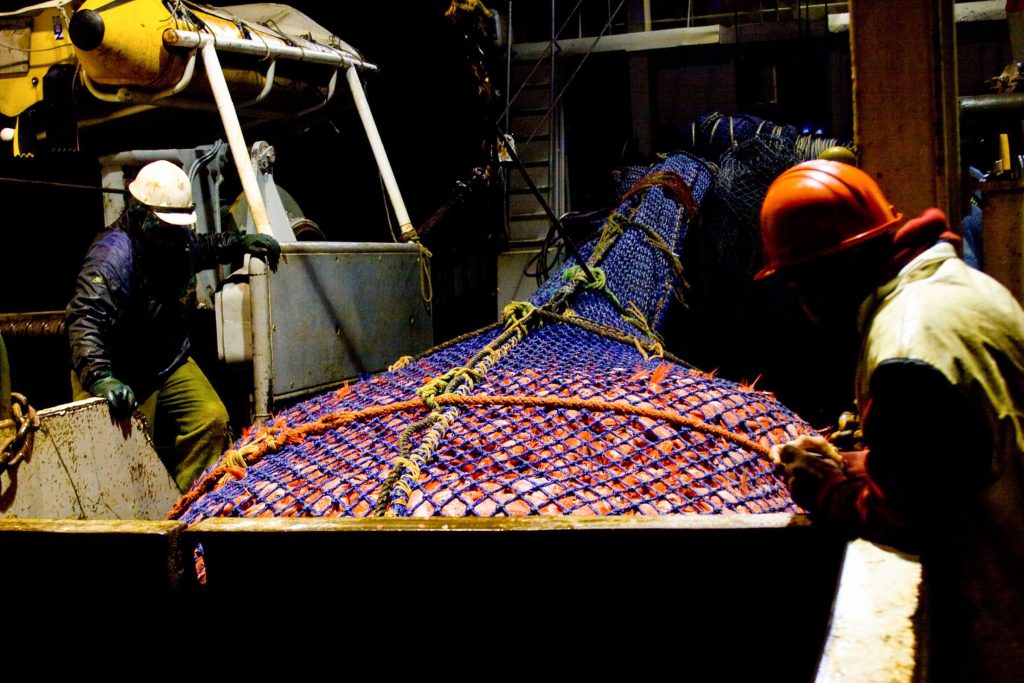

上世紀70年代末,人類開始使用深海底拖網對其進行捕撈。 它們這種悠然的生活狀態從此被打破。

自那以後,橙鯛的數量急劇下降。 底拖網捕撈是該物種的主要捕撈方式。 此捕撈方式不但對海底生態群落的影響深遠,還會誤捕大量非目標物種,也就是「副漁獲物」。

近日,不論在國際談判或是電影院,底拖網捕撈與深海資源利用皆惹起了熱議。 而橙鯛捕撈應否存續之爭,體現了人類與深海之間緊張的關係。

深海捕撈,深度破壞?

紐西蘭政府近期研究顯示,在全球最大橙鯛漁場的主要區域,該種群數量已「顯著低於」可持續水準,現存生物量僅為捕撈前的8%至18%。

根據紐西蘭地球科學研究所(Earth Sciences New Zealand,原國家水資源與大氣研究所)的標準,生物量低於20%代表該魚類種群遭受過度捕撈,而低於10%則被視為“瀕臨崩潰”,面臨無法恢復的風險。

考慮到橙鯛生長和成熟速度緩慢,其種群數量可能需要數十年甚至數百年時間才能恢復。

沒有人會因為吃不上橙鯛而挨餓。 這種魚根本不會流向那些面臨糧食安全問題的人群。

深海保護聯盟(Deep Sea Conservation Coalition)的卡利·湯瑪斯(Karli Thomas)

環保人士還表示,捕撈作業會對海床生態系統造成巨大破壞,尤其是在橙鯛產卵和覓食的海山區域,拖網會摧毀那些壽命超過萬年的珊瑚和海綿群落。

深海保護聯盟(Deep Sea Conservation Coalition)的卡利·湯瑪斯(Karli Thomas)指出:“一次拖網作業即可造成嚴重破壞,只需十次就能把海底變成碎石場,這是以損害公眾環境利益為代價換取私人收益。 ”

紐西蘭政府委託撰寫的一份報告顯示,2007/08年至2019/20年間,以橙鯛為目標的底拖網作業共拖拽起112.7噸珊瑚。

無論捕撈目標為何,底拖網作業通常都具有破壞性。 深海保護聯盟從紐西蘭政府處獲得的數據顯示,2024年一艘未具名的底拖網船在一處橙鯤、長尾鱈魚、太平洋無須鱈等魚種的捕撈區域,拖起了6噸受保護的石珊瑚(stony coral)。

紐西蘭將捕撈到的大部分橙鯛出口,僅留少量內銷。 新西蘭統計局的數據顯示,2024年橙鯛出口額達5500萬紐西蘭元。

中美兩國是其最大的出口市場。 美國主要進口冷凍魚排,而整魚則銷往中國。

湯瑪斯表示,這種魚通常出現在中產家庭的餐桌上,“沒有人會因為吃不上橙鯛而挨餓。 這種魚根本不會流向那些面臨糧食安全問題的人群。 "

深海保護聯盟稱,紐西蘭政府必須叫停紐西蘭及南太平洋海山區域的底拖網作業。 但佔據全球橙鯛捕撈量80%的紐西蘭漁民們卻擱置拖網。

“這維持著我們企業的運營”

“維持漁場開放是我們的職責所在,”紐西蘭海產公司Sealord集團資源經理查理斯·希菲(Charles Heaphy)告訴對話地球

漁業數據顯示,紐西蘭深海漁業年經濟產值達27億紐西蘭元,全職從業人員約8500多人。 Sealord在紐西蘭專屬經濟區內擁有最大的橙鯛捕撈配額,同時還部分控股了南太平洋公海領域少數仍從事該物種底拖網捕撈作業的企業之一。

希菲表示,漁業公司“有充分理由繼續在這些漁場捕撈”。

他表示,紐西蘭專屬經濟區及南太平洋只有極少一部分區域允許底拖網作業。 過去三年,橙鯛捕撈量僅占Sealord國內總漁獲量的2.4%,“但這對維持企業運營真的、真的非常重要。 ”

希菲還說,除了橙鯛和其他白肉魚種,該公司還捕撈直接銷往非洲的低價值魚種,這些業務通常僅能維持收支平衡,企業需要依靠捕撈橙鯛等高價值魚種來維持整體運營。

但橙鯛捕撈能否稱得上可持續,備受爭議。

繁盛后的衰落

在人類歷史的大部分時期,商業捕撈很少在海平面400米以下的深度作業。

然而,1969年,前蘇聯在生物多樣性豐富的夏威夷-帝王海山群(Hawaiian-Emperor Seamounts)發現了胸五棘鯛(slender armorhead),徹底改變了這一狀況。 次年,他們利用底拖網在這片海底山脈區域捕撈了近15萬噸這種淡灰色的深海魚類。

1979年,科學家在紐西蘭東部查塔姆海隆(Chatham Rise)發現了大量正在產卵的橙鯛,從而引發了對這種魚類的捕撈狂潮。 紐西蘭橙鯛肉質白皙,經濟價值非常高,在紐西蘭有著“白色黃金”之稱。

據聯合國糧農組織記載,當時魚群密度之高,拖網每分鐘可捕獲10噸漁獲,導致漁民不得不丟棄部分漁獲,甚至漁網都被撐破了。

然而,種群衰退已悄然逼近。

種群數量驟減

紐西蘭南島東側的查塔姆海隆,是全球歷史最悠久、規模最大的橙鯛漁場。 該國60%至70%的橙鯛漁獲來自這片海域,當中以海域的「東部和南部」區域產出最多。

1997年,科學家對該海隆東北部種群存量進行研究時發現,現存生物量僅為捕撈前的20%。

漁獲量從1989年的五萬多噸驟降至1994年的不足兩萬噸; 紐西蘭部分橙鯛漁場關閉,其中就包括90年代初關閉的名為“產卵箱” (Spawning Box)的重要產卵區,以及2001年起禁止拖網捕撈的“莫爾格”(Morgue)海山。

即使一些漁場仍允許捕撈,紐西蘭政府則大幅削減了漁民在場內的可捕撈量

“我們如今仍然活在四十年前犯錯的陰影里,”希菲說。 他表示,當時人們對橙鯛繁殖週期缺乏認知,種群數目評估技術也很有限。 這些因素把監管者和漁民蒙在鼓裡。

“在我看來,我們必須拋下過去的包袱 。”

上世紀90年代橙鯛種群崩潰后,漁業投入重金重塑可持續發展的形象。 此後,種群衰退的趨勢趨於平穩,有時甚至有恢復的跡象,但存量水準仍遠遠低於歷史水準。https://flo.uri.sh/visualisation/25315696/embed

2016年,紐西蘭的三個橙鯛漁場(包括查塔姆海隆西北部、東部和南部區域)獲得海洋管理委員會(MSC)可持續漁業認證。 該認證機構稱此舉標誌著“非凡的轉變”。

但環保團體沒有因而放下心頭大石。 世界自然基金會(WWF)警告稱,該決定可能帶來“不可逆的危害性後果”。 兩年前,這些擔憂似乎已經成為現實。

再次崩潰?

紐西蘭政府通過定期評估種群數量來設定橙鯛的年度捕撈配額。 2023年有關該物種種群的評估結果再度為物種敲響警鐘。 查塔姆海隆西北、東部和南部海域的狀況再引起人們的擔憂。

根據科學家的計算機模型預測,查塔姆海隆的這些區域種群數量本應呈增長趨勢,但2024年發佈的一份官方報告顯示,實際捕撈數據和水下聲學探測得出的結果均與該預測不符。

政府種群評估需要依賴聲學探測、捕撈數據進行計算機建模。 但由於數據存在顯著矛盾,政府移除了對查塔姆海隆東部和南部海域的種群狀態的評估,此舉促使行業主動暫停了其MSC可持續認證。

研究人員今年再次試圖對查塔姆海隆東部和南部海域的橙鯛種群數量進行調查,結果得到的數據令人震驚:現存種群數量已“顯著低於”可持續水準。

希菲表示:「通過大量科學研究發現某漁業區域種群量下降,這恰恰是漁業管理良好的體現」。。 他透露其團隊早已「察覺到」種群數量有下降的跡象,並於2023年採取了預防性減產措施。

“我們仍在不斷學習,雖然還不完善,但每輪評估都有所改進。”

Sealord公司僅在曾經進行過拖網作業的海床區域開展底拖網捕撈,並稱此舉避免了給棲息地造成更多的破壞。

“我們非常小心,不會在可能破壞海底的區域捕魚。 我們沒有擴大捕撈範圍,而是在既定區域重複作業,這樣既不會損壞漁網也不會破壞珊瑚,“他說。

湯瑪斯不同意這一說法。

她引用了近期對紐西蘭莫爾格海山的研究。 該研究表明,在禁止底拖網捕撈近二十年後,該區域的珊瑚開始有恢復的跡象。

“我們不能給(曾經被拖網破壞的)海域判死刑,然後說:’這地方廢了’,”她說。

紐西蘭主要的橙鯛漁場——查塔姆海隆曾經是這種古老物種全球最大的種群聚集地。 如今這裡令人堪憂的狀況,充分證明我們未能吸取20年前的教訓,“她說。

她補充說,從2021年起,多年來的種群評估“不可靠且過於樂觀”。

7月,紐西蘭初級產業部下屬漁業局就查塔姆海隆東部和南部海域的後續治理工作開展公眾諮詢,方案包括休漁,或削減23%、42%或60%的捕撈配額。

希菲稱,Sealord主張在該區域設定盡可能低的捕撈限額,“以繼續進行數據收集”,而湯瑪斯的團隊則支援實施禁漁,卻擔心即便採取這一措施也為時已晚。

訴訟組織「環境法律倡議」(Environmental Law Initiative)對政府之前的決策提出質疑,並將海洋漁業部部長訴至法庭。 該組織認為,政府本應採取預防性措施。 組織成員特絲·阿珀頓(Tess Upperton)希望此案能推動具預防性的漁業決策。

新一個捕撈季將於10月展開,紐西蘭政府將於此前公佈針對捕撈配額的決定。