記者吳昱賢/綜合報導

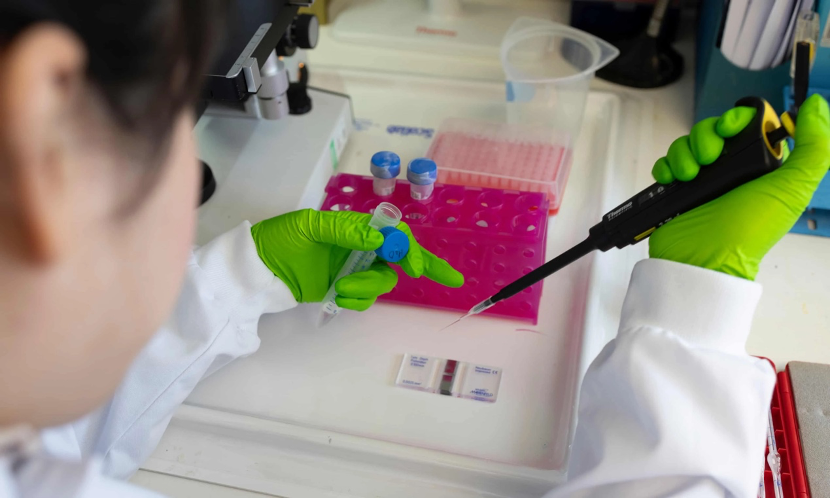

在英國牛津大學的一間實驗室裡,研究人員正小心翼翼地處理來自大象的糞便,目標不是檢測寄生蟲,也不是分析荷爾蒙,而是嘗試從動物糞便中提取活細胞—這是一項可能為全球保育工作帶來新變革的技術。

動物友善網曾報導這項嶄新的技術,並簡單地說明其原理,不過這項研究人員是怎麼發現這項技術,平時工作又有什麼趣事呢?動物友善網繼續帶大家一探究竟。

延伸閱讀:動物糞便中藏“生機”?研究揭示:或能拯救瀕臨滅絕物種

這項被戲稱為「Poo Zoo」(糞便動物園)的計畫由生殖健康專家蘇珊娜・威廉斯教授(Prof. Suzannah Williams)領導,於2024年10月啟動,獲得保育組織Revive & Restore資助。她相信,這種方法有望為野生動物保育提供一條低成本、非侵入式、具廣泛應用潛力的基因採樣管道。

威廉斯團隊的技術突破源自2010年代日本學者發現小鼠糞便中存在低品質活細胞的研究。當時日本團隊雖成功分離細胞,但面臨嚴重細菌污染與細胞活性不足的問題。這項發現啟發威廉斯思考:「若能提升細胞純度,或許能將糞便採樣應用於保育領域。」

研究初期以實驗室小鼠為對象,團隊透過反覆試驗開發出「稀釋沖洗法」——將糞便樣本置於特殊緩衝液中,透過離心過濾逐步去除雜質。威廉斯回憶:「我們像調製雞尾酒般測試不同溶液比例,最終找到能保留細胞完整性的配方。」

2024年與切斯特動物園合作後,團隊開始處理大象糞便。研究員波爾頓博士形容首次見到大象糞便的衝擊:「那簡直是座小山!我們得戴著手套徒手分解,過程中不斷懷疑:『真的能從這團混亂中找到活細胞嗎?』」

團隊發現腸道細胞主要附著在糞便表面,因此開發「表層刮取術」,以微型手術刀輕刮糞團外層,大幅提升細胞採集效率。此外,他們引進低溫離心技術,在4°C環境下處理樣本,使細胞存活率從12%提升至67%。

研究現場也有「職業傷害」。芮安儂・波爾頓博士(Rhiannon Bolton)苦笑透露:「實驗室永遠飄著淡淡糞味,我們已練就『選擇性鼻塞』的本領。」團隊更發展出獨門防護措施——在超淨工作台旁放置薄荷精油與咖啡渣,用強烈氣味中和異味。

研究員珍妮特・霍爾(Janet Hall)則分享最緊張的經驗:「有次收到動物園送來的犀牛糞便,運輸延誤導致樣本抵達時已超過48小時。我們連續工作14小時搶救細胞,最終在顯微鏡下看到存活細胞時,全團隊歡呼到警衛差點來關切!」

團隊意外發現草食動物糞便中的細胞存活率遠高於肉食動物。威廉斯推測:「可能是纖維素在腸道形成保護層,這項發現將影響未來野外採樣策略。」 目前他們已建立包含87種動物的「糞便細胞存活時間數據庫」,其中樹獺糞便的細胞存活時間最長達72小時,成為重點研究對象。

讓團隊最振奮的突破發生在2025年1月,他們首次從蘇門答臘虎糞便中培養出可分裂的腸道上皮細胞。波爾頓展示當時的實驗記錄影片:「看著這些細胞在培養皿中跳動,就像見證微小的生命奇蹟。」這段影像現已成爲團隊的精神象徵。

儘管仍處於技術早期,威廉斯與團隊對未來充滿期待,她笑說:「我並不樂於每天處理糞便,但若這能對保育有所幫助,那就值得。我寧願這個世界根本不需要這項研究——沒有物種瀕危、沒有偷獵與棲地破壞。不過事實並非如此,我們就必須做這樣的工作,保住最後一線希望。」