記者 吳昱賢/綜合報導

隨著二氧化碳排放持續增加,海洋酸化問題日益嚴峻,除了人們熟知的珊瑚礁白化與貝殼溶蝕之外,最新研究指出,連鯊魚這類頂級掠食者的牙齒,也可能因酸化海水而受損。氣候變遷的影響正滲透至海洋生態鏈的各個層面。

這份研究由德國杜塞道夫海因里希海涅大學(Heinrich Heine University Düsseldorf)的生物學家馬克西米連‧鮑姆(Maximilian Baum)領銜,並於《海洋科學前沿》(Frontiers in Marine Science)期刊發表。研究團隊警告,即便鯊魚牙齒由高礦化的磷酸鹽組成,仍無法完全抵擋酸化環境的侵蝕。

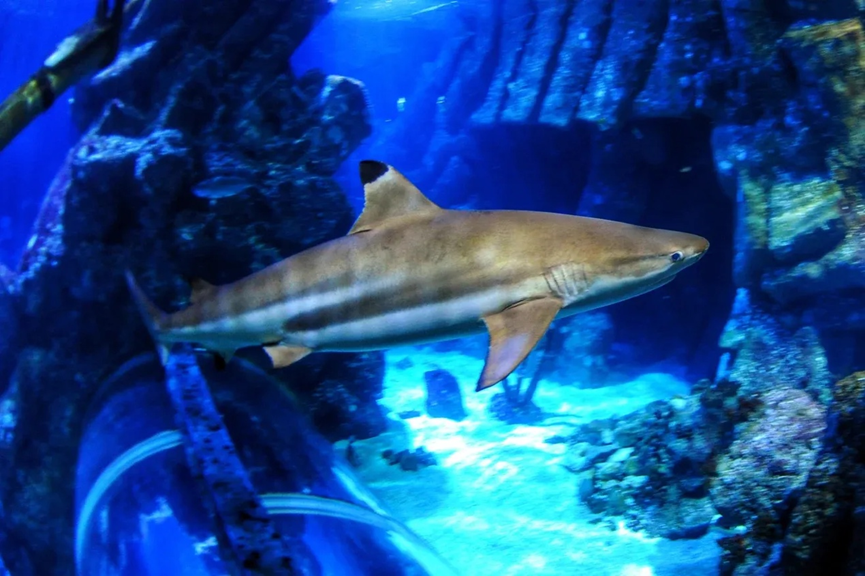

研究人員蒐集了10隻黑邊礁鯊(Carcharhinus melanopterus)自然脫落的600顆牙齒,這些鯊魚飼養於德國奧柏豪森海洋生物館(Sea Life Oberhausen)。由於鯊魚會不斷替換牙齒,部分物種的更換週期僅需數天,但也可能長達數週。

團隊挑選出16顆完整牙齒與36顆輕微受損的牙齒,分別放入兩個20公升的水槽中,模擬不同酸鹼值的海水。對照組水槽維持目前海洋的平均pH值8.2,而另一組則調降至pH 7至7.3,這一數值接近科學家推估在西元2300年可能出現的極端酸化情境。

經過八週,研究人員觀察到酸化水槽中的牙齒出現明顯腐蝕,包括裂縫、孔洞、牙根腐蝕加劇以及結構性劣化。相比之下,維持現行pH值的牙齒則相對完好。

杜塞道夫大學動物學與有機體互動研究所教授、該研究共同作者塞巴斯蒂安‧弗勞內(Sebastian Fraune)指出,牙齒損傷恐降低鯊魚捕捉與處理獵物的效率,進而影響其消化與能量攝取。

鮑姆補充,許多鯊魚同時使用多排牙齒,而單一牙齒可能在口中保留數週甚至數月。若酸化造成累積損傷,將使進食效率下降,特別是對牙齒替換速度較慢的物種而言,影響可能更為嚴重。

不過,研究也承認存在限制。由於實驗使用的是已脫落的牙齒,無法反映活體鯊魚是否具備修復或替換機制。此外,實驗採用的酸化情境屬於「極端推估」,假設碳排放量持續不減至2300年。

澳洲阿德雷德大學海洋生態學教授伊凡‧納格爾克恩(Ivan Nagelkerken),並未參與本研究,他提醒,這項實驗不一定能完全代表鯊魚在未來真實環境中的經歷。他曾於2022年針對另一種鯊魚進行實驗,結果顯示鯊魚牙齒相對耐受酸化。不過,他同時認為這份新研究仍有助於建立比較的基礎。

賓夕法尼亞州阿勒格尼學院(Allegheny College)教授、鯊魚牙齒專家麗莎‧惠特納克(Lisa Whitenack)則指出,鯊魚或許能透過加速換牙來應對酸化影響,且即便牙齒受腐蝕,仍可能保持切割功能。她期待後續研究能評估牙齒損傷是否真的導致捕食能力下降。

研究團隊強調,鯊魚作為頂級掠食者,其牙齒功能關乎生存與生態平衡。若鯊魚因酸化與其他壓力源(如過度捕撈、塑膠污染)而受到削弱,可能引發連鎖效應,動搖整個海洋食物網的穩定性。

根據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA),自工業革命以來,全球海洋表層水體pH值已下降0.1單位,相當於酸度上升約30%。若趨勢不變,未來數百年間的酸化速度將遠超過過去自然循環所能比擬。

鮑姆強調:「這不僅提醒我們小型生物如珊瑚、貝類會受到影響,連鯊魚這樣的頂級掠食者都可能受害。氣候變遷的衝擊,正以難以想像的方式擴散至整個生態系統。」

多位學者呼籲,減少人為二氧化碳排放是緩解海洋酸化的根本途徑。此前已有研究顯示,酸化會傷害鯊魚皮膚上的齒鱗(denticles)與其他硬組織。本次研究則進一步揭示,鯊魚的「生存武器」牙齒,也可能無法倖免。

儘管部分科學家認為鯊魚或許能藉由快速換牙適應變化,但若酸化程度超過其替換能力,鯊魚族群將可能面臨生存壓力。對人類而言,這意味著海洋頂級掠食者數量下降,將影響魚類族群調控,進一步危及漁業資源與生態平衡。