記者 李娉婷/綜合報導

近年來綠蠵龜保育有成,數量逐漸回升,在生存危機名單中待了40多年後,如今迎來了大好消息:在10月舉辦的世界保育大會(World Conservation Congress)上,國際自然保護聯盟(IUCN)宣布將綠蠵龜從瀕危物種名單中移除,重新歸類為「無危物種」(Least Concern)——在這個保育類別中,代表物種數量豐富且分佈廣泛,目前沒有明顯的滅絕風險。

分佈於全球熱帶和亞熱帶海域的綠蠵龜,數量正在逐漸恢復!10月,IUCN宣布,根據2024年12月的最新評估,由於數十年來持續不斷的保育行動,全球綠蠵龜數量有所增加,因此將其在瀕危物種紅色名錄中的保育級別,由「瀕危」降至「無危」。

綠蠵龜的數量曾經極為龐大,過去,綠蠵龜撞擊船隻的聲音,能夠讓水手徹夜難眠。帶領IUCN最近一次綠蠵龜評估的科羅拉多大學博爾德分校(University of Colorado Boulder)生態學家華萊士(Bryan Wallace)就表示,在哥倫布的航行中,水手們甚至可以憑著海龜的呼吸聲、堅硬龜殼撞擊船體的聲音,在夜間繞開島嶼前進。

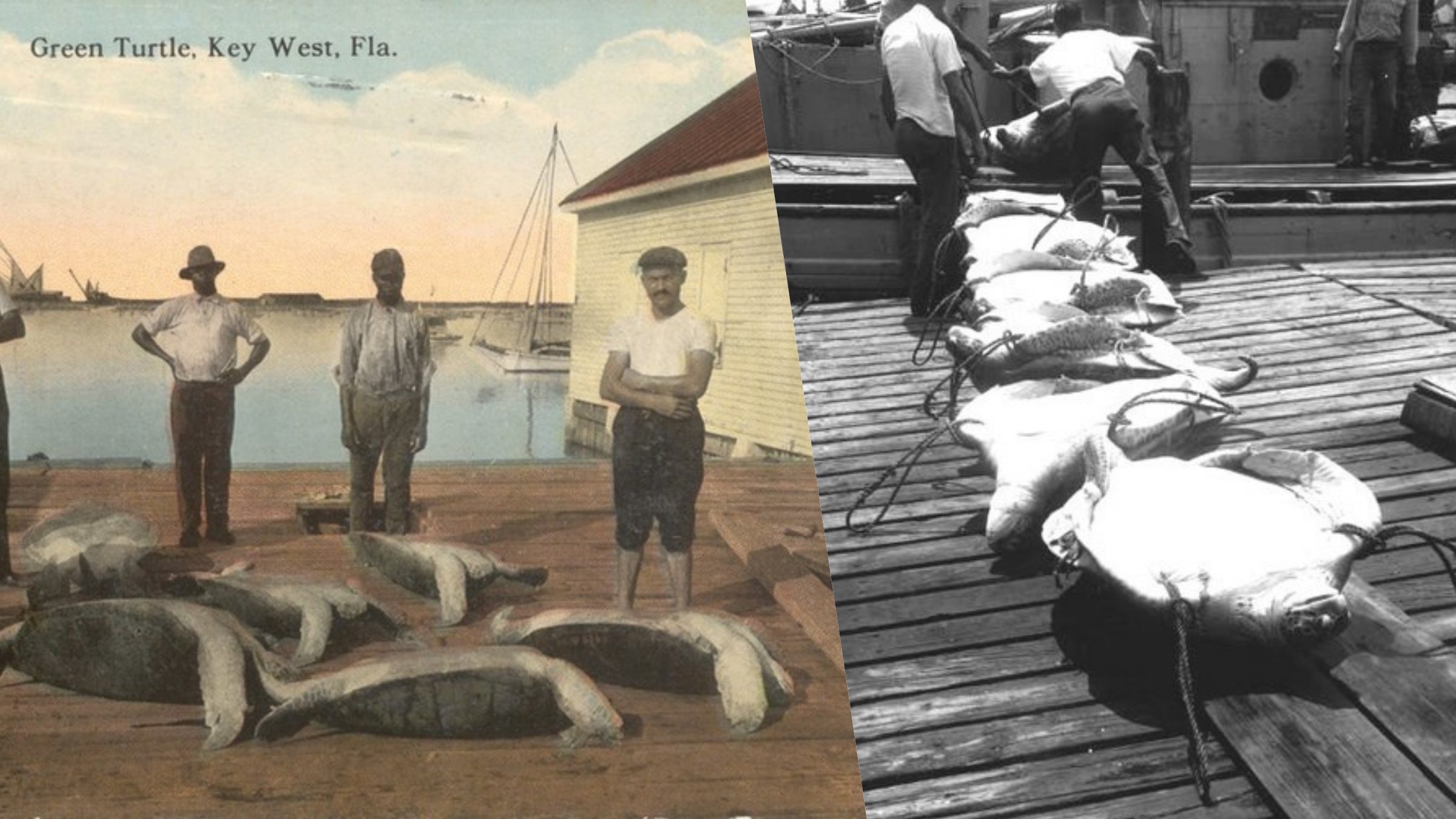

但自從歐洲殖民者開始為了海龜肉與裝飾性的海龜殼大量獵捕這些動物後,綠蠵龜的數量急遽下降。美國國家海洋漁業局(NOAA Fisheries)表示,由於過度獵捕,當時被認為生活在加勒比海的1900萬到3300萬隻綠蠵龜,消失了95%。

.延伸閱讀:MPlus|海龜湯:殖民主義珍饈的黑歷史

之後,即使不永續的獵捕和海龜貿易開始減少,綠蠵龜依然面臨著新的威脅,包括海洋污染、棲地喪失、氣候變遷導致的海平面上升和氣溫升高,以及遭漁具糾纏等。根據IUCN統計,20世紀後期,全球綠蠵龜數量下降了48%到67%。

所幸在1950年代,海龜的困境引起了生物學家的注意,他們開始研究如何科學管理海龜,世界上第一個海龜保育組織也在這個時期成立,各方逐步投入海龜保育工作。接著,美國《瀕危物種法》等法律在 1970年代和1980年代生效,各國陸續推出涵蓋範圍更廣的海龜保護措施,也開始監測海龜巢穴。

這些努力,首先在綠蠵龜身上看到了成果。根據IUCN最新發布的數據,自1970年代以來,全球綠蠵龜數量增加了約28%。IUCN表示:「儘管面臨多重、持續且在一些狀況下越來越嚴重的威脅(例如氣候變遷的影響),但保護築巢雌龜、保護牠們下的蛋,以及減少捕撈壓力的保育工作,在世界許多地方都成功了。」

IUCN物種存續委員會海龜專家小組共同主席麥斯特(Roderic Mast)表示,綠蠵龜的恢復,是數十年來全球協調保育工作,因而獲得成果的有力例證。他補充說,相關的保育工作不只需要關注海龜本身,還要關注如何維護其棲地的健康,以及其生態功能的完整性。

保育人士對綠蠵龜成為無危物種的消息相當開心,但他們同時提醒,雖然綠蠵龜的全球數量正在回升,但仍有一些亞族群面臨威脅,例如北印度洋和東太平洋的族群,需要投以關注。保育人士也警告,如果沒有持續的保護,綠蠵龜很容易再次瀕臨滅絕;而在綠蠵龜之外,一些海龜的生存狀況依然十分艱辛,包括極度瀕危的玳瑁和肯氏龜,不可掉以輕心。