記者 吳昱賢/綜合報導

你最近刷到過「鳥媽媽張翅為雛鳥擋雨」或「人類英勇海上營救北極熊寶寶」的暖心影片嗎?很抱歉得先潑你冷水──不少其實是生成式人工智慧(AI)的傑作。西班牙科學家胡里奧・格雷羅—卡薩多(José Guerrero-Casado)團隊在《保育生物學》(Conservation Biology)發表研究,系統性梳理AI製造的「擬真」野生動物影像如何扭曲大眾認知、污染資料庫,進而影響保育決策;作者強調,隨著內容越來越難辨真偽,這個問題只會變嚴重。

該研究指出,三個社會條件讓AI野生影像特別「吃香」:社群媒體推播讓錯誤更快擴散、擬人化敘事迎合情感想像,以及人們與自然的疏離。當這三者和AI擬真技術疊加,假內容不僅長得像、也更會「講故事」,讓人難以辨識、更願意分享。作者直言,錯誤框架若搭配帶偏見的AI圖片與影片,將成為散播錯訊的「有效工具」。

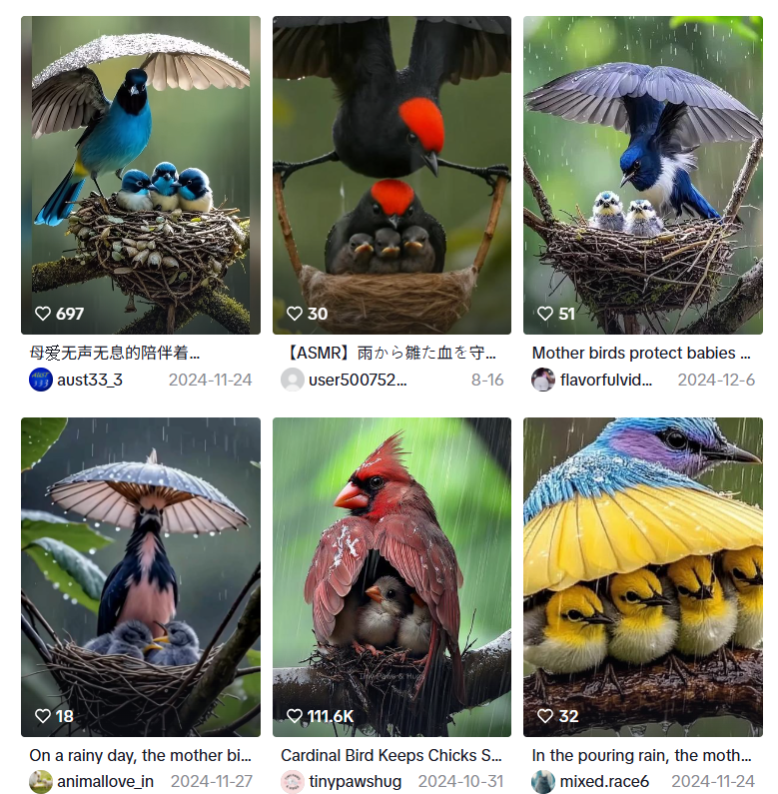

研究特別剖析一類「母愛滿滿」的熱門模板:AI把不同鳥種全寫成「鳥媽媽展翅為雛鳥擋雨」,網友往往直誇「真母愛」。問題在於,這種敘事把人類的家庭情感直接投射到野生動物身上。然而,約九成鳥種的雄鳥也會參與育雛,而許多爬行類、兩棲類和魚類則幾乎沒有親代撫育,與「母愛宇宙」的單一路線完全不同。 事實上,只要在社群平台以「鳥媽媽擋雨」為關鍵字搜尋,現在能找到不少版本的AI合成影像;台灣事實查核與鳥會專家也已點名這類影片為AI生成、姿態與巢位設計不合生態學常識。

當AI把真實自然「甜蜜化」,代價可能比想像中更高。研究說明,這些影像會誇大跨種親密、把獵食者與獵物寫成好友,甚至捏造人與野生動物的溫馨互動,誤導大眾忽視風險;更糟的是,親暱橋段可能刺激飼養衝動、助長非法寵物貿易。 同時,擬真影像容易讓人誤以為瀕危物種「到處可見」,減弱捐款與志願參與的急迫感,也讓保育溝通變得更困難。

「地點也能造假」是另一層風險。若有人把AI合成的野生動物影像註記為在某地拍攝,會進一步混淆原生分布與入侵物種的判讀;社群驅動的旅遊效應甚至可能把人潮推向脆弱棲地,放大過度旅遊對生態的衝擊。 研究還提醒,科學家逐漸使用網路與社群內容作為物種分布與行為的線索來源;一旦資料庫摻入未標註的AI合成影像,將墊高驗證成本、拖慢緊急行動。

這波現象也被惡意內容創作者盯上。論文示警,深偽影片若放大人獸衝突、渲染野生動物攻擊人畜或入侵城鎮的情節,會徒增恐慌,甚至引發報復性獵殺。 更微妙的副作用是「物種明星化」加劇:社群對哺乳類的偏好,讓AI更傾向生成毛茸茸主角,昆蟲、兩棲類等冷門物種在關注與經費上反而愈來越邊緣。

把鏡頭拉到一個具體案例:杜拜媒體《海灣新聞》(Gulf News)2024年11月的查核報導,追蹤一段爆紅的「北極熊寶寶困在融化冰山、眾人出手相救」影片。該片最初由Instagram帳號「mysticwild1」發布,帳號簡介寫著:「Step into a realm where magic merges with tech.(走進魔法與科技融合的境界)」;雖然原帖流量不高,卻被大量轉載到WhatsApp、Facebook與Instagram等平台,還配上「野生動物救援隊冒險營救」的浮誇說明,許多人不辨真偽地持續轉傳。所幸畫面上保留了創作者浮水印,讓查核更容易。這起事件也引發「AI深偽多容易騙人」的集體焦慮與討論。

AI還會在物種外形上玩「大亂鬥」。論文列舉了「虎魚」「蛇鳥」「河馬蜥蜴」等純屬虛構的「神獸」圖像,雖然多數人能看出不對勁,留言區仍常見「這是真的嗎?」的追問;對生物多樣性素養尚淺的孩童來說,這種現實與奇幻的混搭尤其容易造成混淆。

該怎麼辦?作者主張兩條線並進。其一,是明確標註:只要是AI生成或合成的野生動物影像,應清楚標示,避免進入資料庫或教育場域後與真實紀錄混在一起。其二,是媒體識讀:把辨識影像真偽、理解平台推播邏輯納入學校課程與社會教育,讓孩子與大人都懂得質疑與查證。

回到杜拜那支病毒短片,《海灣新聞》也提供了操作級的查核提醒:看清楚網址網域是否被動手腳、追溯貼文來源與浮水印、在轉傳前找可信媒體或查核單位比對。說穿了,這些都是每個人的日常功課,因為在AI可以一鍵「生物多樣性扭曲」的時代,我們的求真能力,就是保育的第一道防線。